Por Santi

Ortiz

Comencemos por el principio. Una gran mayoría de aficionados taurinos

tienen profundamente arraigada la creencia de que la agresividad natural del

toro de lidia y la bravura son una misma

cosa. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Que el soporte biológico de la bravura sea la agresividad que el toro

lleva grabada en su genoma, no nos faculta para identificar ambos conceptos. De

hecho, mientras que la agresividad del toro, como cualidad esencial del mismo,

es tan estable como las características específicas de la raza de lidia, la

bravura ha venido experimentando una incuestionable evolución a lo largo del

tiempo. La primera es un concepto biológico, regido por las leyes de la

selección natural; mientras la bravura es un concepto taurómaco, con carácter

histórico, que, por involucrar a la inteligencia del hombre, se rige por las

leyes de la selección cultural.

Situado en una época anterior al

advenimiento del toreo, el toro es un ser vivo moldeado por la selección

natural. Como herbívoro que debe cuidarse de los depredadores, ha desarrollado

un sistema visual que le permite tener un mayor campo de visión lateral y hacia

abajo, un finísimo oído, un buen olfato, cuatro poderosas extremidades que le facultan

para una veloz –aunque no larga– carrera y una testa coronada por dos astifinas

defensas que le hacen temible en un encuentro frontal. Hasta aquí, el toro

conformado por la selección natural.

Veamos ahora las modificaciones que la

interacción con el hombre le propicia.

En la época en que se inicia el toreo a

pie, la selección cultural prácticamente no se ha hecho notar, pero con el paso

de los años el toreo se profesionaliza, convirtiéndose en el espectáculo más

popular. La cotización del toro como animal de lidia experimenta un alza que

sobrepuja su valor cárnico y otorga al ganadero un prestigio imposible de

conseguir a través del ganado mansueto. Tales circunstancias dan origen, en el

último cuarto del siglo XVIII, cuando la primera terna señera del toreo –Costillares,

Pedro Romero

y Pepe-Illo–, pisa la arena, a una especialización en la crianza del toro de

lidia sin parangón en el pasado, pese a que haya constancia de la existencia de

ganaderías bravas consolidadas a partir del siglo XVI e incluso antes.

Sin embargo, es a finales de la centuria

dieciochesca o a principios de la decimonónica cuando la mente del hombre

comienza a romper la isotropía de la selección natural introduciendo en la

existencia del toro una dirección privilegiada: la que discrimina a las reses

en función de su idoneidad para la lidia. Ese es el criterio. A partir de ahí,

comienza a buscarse un toro idóneo

para la lidia de fines del XVIII y principios del XIX; un toro que se aparta de

la naturaleza para adentrarse en la senda cultural del toreo.

Sin embargo, es a finales de la centuria

dieciochesca o a principios de la decimonónica cuando la mente del hombre

comienza a romper la isotropía de la selección natural introduciendo en la

existencia del toro una dirección privilegiada: la que discrimina a las reses

en función de su idoneidad para la lidia. Ese es el criterio. A partir de ahí,

comienza a buscarse un toro idóneo

para la lidia de fines del XVIII y principios del XIX; un toro que se aparta de

la naturaleza para adentrarse en la senda cultural del toreo. A partir de esos

tiempos, cuando la tienta busca potenciar en el toro su codicioso empuje en el

primer tercio y la fuerza y el poderío que obliguen al torero a utilizar su

valor y su técnica para poder darle muerte a estoque, la bravura y la lidia

quedarán hermanadas por unos mismos rasgos evolutivos, de forma y modo que

toro, torero y toreo empiezan a configurar una especie de círculo vicioso o

virtuoso –al que el factor tiempo impide cerrar del todo– que persiste hasta

nuestros días y en el que las modificaciones ocasionadas por una parte influyen

sobre el resto, variándolo a su vez.

A partir de esos

tiempos, cuando la tienta busca potenciar en el toro su codicioso empuje en el

primer tercio y la fuerza y el poderío que obliguen al torero a utilizar su

valor y su técnica para poder darle muerte a estoque, la bravura y la lidia

quedarán hermanadas por unos mismos rasgos evolutivos, de forma y modo que

toro, torero y toreo empiezan a configurar una especie de círculo vicioso o

virtuoso –al que el factor tiempo impide cerrar del todo– que persiste hasta

nuestros días y en el que las modificaciones ocasionadas por una parte influyen

sobre el resto, variándolo a su vez.

Dicho esto, ¿qué evolución ha seguido el toro? O expresado

de otro modo: ¿cómo ha evolucionado el concepto de bravura que ha ido buscando

el ganadero? Muy sencillo: tanto el toro como la bravura han experimentado una

evolución paralela a la lidia. ¿Y qué evolución ha seguido la lidia?, pues la

que ha venido desplazando el centro de gravedad de la corrida desde el primero

al último tercio.

Hasta los tiempos de Bombita y Machaquito;

esto es: los que preceden al protagonizado por Joselito y Belmonte, el público

valoraba sobre todo la suerte de varas, las intervenciones en quites de los

matadores y la estocada, suerte suprema del toreo a pie. Por aquel entonces, la

muleta no pasa de ser un mero instrumento utilizado para ahormar los defectos

del toro, con mucho pase de pitón a pitón y otros en los que casi nunca el

torero se pasa al burel por la faja, todos encaminados exclusivamente a

preparar al toro para la muerte.

Hasta los tiempos de Bombita y Machaquito;

esto es: los que preceden al protagonizado por Joselito y Belmonte, el público

valoraba sobre todo la suerte de varas, las intervenciones en quites de los

matadores y la estocada, suerte suprema del toreo a pie. Por aquel entonces, la

muleta no pasa de ser un mero instrumento utilizado para ahormar los defectos

del toro, con mucho pase de pitón a pitón y otros en los que casi nunca el

torero se pasa al burel por la faja, todos encaminados exclusivamente a

preparar al toro para la muerte.  Con ese esquema de espectáculo; esquema

que se mantendrá hasta la llegada de Belmonte, ¿qué bravura es la que ha de buscar

el ganadero? Ya lo hemos apuntado antes: aquella que luzca con sangrienta

espectacularidad en los caballos y que permita al toro llegar a la muleta con

la suficiente pujanza para que, por un lado, el torero muestre su dominio y,

por otro, pueda ejecutar la suerte de matar, recibiendo o al volapié. Eso es

todo.

Con ese esquema de espectáculo; esquema

que se mantendrá hasta la llegada de Belmonte, ¿qué bravura es la que ha de buscar

el ganadero? Ya lo hemos apuntado antes: aquella que luzca con sangrienta

espectacularidad en los caballos y que permita al toro llegar a la muleta con

la suficiente pujanza para que, por un lado, el torero muestre su dominio y,

por otro, pueda ejecutar la suerte de matar, recibiendo o al volapié. Eso es

todo.

¿Y cuál es la prueba selectiva –la tienta–

acorde con este tipo de bravura? La que permite al ganadero apreciar la

capacidad de las reses para superar el castigo infligido por la puya. Realmente,

eso es lo único que le importa; por eso, la tienta que practica se centra

exclusivamente en la pelea de las reses en el caballo. Su comportamiento en la

muleta carece de interés alguno para el ganadero de entonces, siendo una gran

mayoría las vacas que se van sin torear, y las que se torean es para que los

toreros se entrenen, los aficionados practiquen o los invitados se diviertan. Y

aunque es innegable que, en un periodo de tiempo tan dilatado como el que lleva

de la época de Costillares a la revolución belmontina, la evolución de la Fiesta va derivando hacia

un concepto más estético del arte, que atrae una paulatina y creciente atención

de los públicos hacia la belleza de las suertes de capa, el donaire de las

banderillas y el aplomo e inteligencia en el manejo –obligatoriamente breve

aún– de la muleta, es una época sin rupturas donde cada presente toma a su

pasado por modelo y lo tiene por referencia de obligada emulación. No obstante,

se habla de que el Guerra cambió el toro; pero no en el sentido que aquí

hablamos. Rafael lo achicó y logró que salieran con cabezas más cómodas, mas ni

el tipo de bravura ni la tienta sufrieron con él el más mínimo cambio.

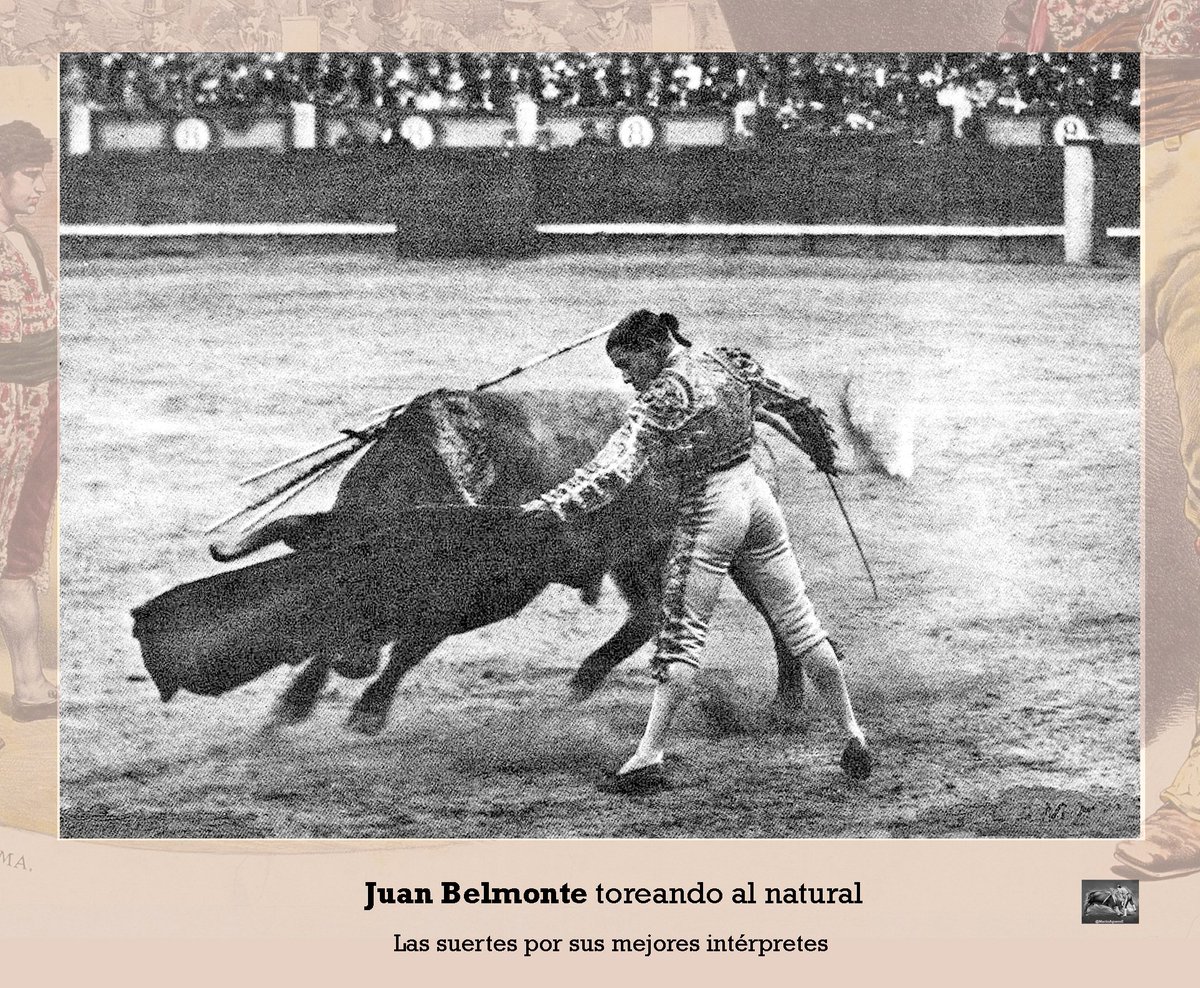

Pero llega Belmonte, y con él este estado

de cosas sufre una drástica convulsión. Haciendo del toreo una gimnasia

espiritual, una fuerza poética interior que se vale del

toro y de la lidia para manifestarse; una fuerza capaz de conferirle un sitio

de honor al sentimiento donde antes sólo campaban el valor y la técnica, Juan

Belmonte conmociona los cimientos mismos del toreo para protagonizar un

cataclismo revolucionario cuyo asombro reparte sus destellos entre tres

vértices bien definidos: el estético, el técnico y el ganadero; aunque aquí

sólo vamos a ocuparnos de este último.

Pero llega Belmonte, y con él este estado

de cosas sufre una drástica convulsión. Haciendo del toreo una gimnasia

espiritual, una fuerza poética interior que se vale del

toro y de la lidia para manifestarse; una fuerza capaz de conferirle un sitio

de honor al sentimiento donde antes sólo campaban el valor y la técnica, Juan

Belmonte conmociona los cimientos mismos del toreo para protagonizar un

cataclismo revolucionario cuyo asombro reparte sus destellos entre tres

vértices bien definidos: el estético, el técnico y el ganadero; aunque aquí

sólo vamos a ocuparnos de este último. Con el TEMPLE, esa herramienta espiritual

sin parangón en el pasado que él trae al toreo, dota a éste de una dimensión

espacio-temporal que no podía darle el brusco manejo de los engaños en vigor

hasta su llegada. Cuando Juan consigue acoplarse con un toro y el arte brota

como un descubrimiento, el temple alarga la embestida, suaviza la aspereza,

conduce al toro en pos de los engaños y armoniza el ciego instinto de la

animalidad y la voluntad creadora del hombre.

Con el TEMPLE, esa herramienta espiritual

sin parangón en el pasado que él trae al toreo, dota a éste de una dimensión

espacio-temporal que no podía darle el brusco manejo de los engaños en vigor

hasta su llegada. Cuando Juan consigue acoplarse con un toro y el arte brota

como un descubrimiento, el temple alarga la embestida, suaviza la aspereza,

conduce al toro en pos de los engaños y armoniza el ciego instinto de la

animalidad y la voluntad creadora del hombre.

Sin embargo, en los primeros tiempos de

Belmonte pocos son los toros que se avienen con el nuevo toreo. Nadie los ha

criado para esto. La selección cultural del toro de entonces no contempla su

comportamiento en los engaños, de ahí que los bureles de esa primera época

acometan más que embistan. Ningún ganadero ha tratado de alargar el viaje de

sus embestidas –porque eso hasta entonces, con el toreo que se venía

practicando, no servía para nada– ni de suavizar sus arrancadas. Pero la llegada de Juan demanda exigencias

nuevas, una nueva problemática, que el ganadero tendrá que solucionar.

Más de

uno repara en que, cuando Juan consigue meterse en el terreno del toro y

atemperar su áspera acometida trocándola en pastueño embestir, es cuando de

veras resplandece el milagro revolucionario de un toreo que ha conseguido

sacudirse su condición subalterna de la suerte suprema para brillar con luz

propia. A partir de tal consideración, comenzarán los ganaderos a buscar, en el

laboratorio del campo, un toro más complejo, esto es: un animal que no sólo

responda a las exigencias que el primer tercio impone, sino a las que demanda

el toreo recién nacido.

Deben, por tanto, atemperar la brusquedad

del toro, y buscar un mayor punto de nobleza y unas hechuras que faciliten su

capacidad de alargar el viaje siguiendo los engaños. Deben, en definitiva,

buscar un toro nuevo apto para el nuevo toreo, y, por ello, el comportamiento

de las reses en la muleta comienza a tenerse algo en cuenta en el campero

examen de la tienta. El concepto de bravura sufre así una apreciable modificación,

pues, a su capacidad de contribuir a la emoción del peligro, deberá ahora unir

la de propiciar el deleite estético. La bravura no puede ser ya exclusivamente enemiga del torero, sino que, para que

el arte florezca, también ha de ser su colaboradora.

El cambio es radicalmente drástico.

Mientras que en los siglos anteriores, es el toro quien condiciona el toreo

–aunque condicionado a su vez por la suerte de varas–, de Belmonte en adelante

será el toreo quien condicione al toro, añadiéndole una problemática nueva que

la selección cultural deberá superar: la de cumplir con la exigencia estética.

No hay comentarios:

Publicar un comentario