Con el fin de la

década de los 60 concluyeron muchas cosas.

También en el toreo que,

haciendo siempre buena la sentencia de Ortega y Gasset, era y sigue

siendo el mejor termómetro para medir la propia historia de España.

Aún reinaban los colosos de la década prodigiosa

en un año, 1969, que contempló el último pronunciamiento de Manuel

Benítez ‘El Cordobés’. Estaban concluyendo muchas cosas, empezando

otras.

Y el toreo no era ajeno a la crispación que empezaba a empañar el definitivo cambio de época.

Se hablaba de abusos, integridad...

Algunos supieron sacar pingües

beneficios de aquellas aguas revueltas enarbolando la bandera –siempre

dudosa- del purismo.

Conviene ponerse en situación: las

grandes empresas de la época se habían vuelto a conjurar para poner coto

a las aspiraciones dinerarias del ciclón de Palma del Río.

Fue dos

años después de rogarle –en peregrinación a Villalobillos- que no se

retirara del toreo, tal y como había consultado en aquella almohada que

terminaron firmando los capitostes del empresariado a la vez que se

bajaban los pantalones sin recato. En una y otra ocasión mediaron los

tiras y aflojas en torno a la altísima cotización del Benítez que, ante

este nuevo plante de la patronal, decidió liarse la manta a la cabeza

poniendo a los Chopera en su punto de mira. La respuesta pasó por

aliarse con Palomo Linares y los hermanos Lozano –además del periodista

Emilio Romero y su altavoz del diario ‘Pueblo’- para montar una temporada paralela y periférica, basada en portátiles y cosos menores que pasaría a la historia con el nombre de ‘La Guerrilla’ .

En aquellos festejos se rebasaron muchos límites –se lidió un ganado

abusivamente disminuido- mientras en otras órbitas se seguía alimentando

la idea de que el espectáculo sólo era un fraude. En el imaginario colectivo de la afición seguía latiendo aquella controvertida denuncia de Antonio Bienvenida, cuando señaló con el dedo la lacra del afeitado...

En aquellos festejos se rebasaron muchos límites –se lidió un ganado

abusivamente disminuido- mientras en otras órbitas se seguía alimentando

la idea de que el espectáculo sólo era un fraude. En el imaginario colectivo de la afición seguía latiendo aquella controvertida denuncia de Antonio Bienvenida, cuando señaló con el dedo la lacra del afeitado...

¿Hacia dónde caminaba la profesión? En

ese caldo de cultivo ya se estaba cocinando una medida que perseguía

acabar con los pretendidos abusos, garantizando la edad de las reses a

lidiar. La medida trascendería al tiempo pero las andanzas de

Benítez y Palomo escribieron los titulares más poderosos de aquel año

que estaba a punto de cerrar una década trascendental para entender la

historia del toreo en el siglo XX: la Edad de Platino.

En 1970

las aguas volverían parcialmente a su cauce aunque El Cordobés se

entretendría en pulverizar todos los records habidos y por haber al

vestirse de torero en 121 ocasiones. Un año después, en la feria de San

Isidro de 1971, Palomo cortaba el último rabo que ha logrado un matador

en la plaza de Las Ventas. Para los sectores más puristas se había

colmado el vaso. Benítez decidió quitarse ese mismo año; no volvería

hasta el 79.

En 1970

las aguas volverían parcialmente a su cauce aunque El Cordobés se

entretendría en pulverizar todos los records habidos y por haber al

vestirse de torero en 121 ocasiones. Un año después, en la feria de San

Isidro de 1971, Palomo cortaba el último rabo que ha logrado un matador

en la plaza de Las Ventas. Para los sectores más puristas se había

colmado el vaso. Benítez decidió quitarse ese mismo año; no volvería

hasta el 79.

El planeta de los toros iniciaba un nuevo cambio de

rumbo basado en una pretendida y rigurosa integridad que no siempre fue

tal...

La década prodigiosa, ahora sí, había concluido.

Los toros del ‘9’

Una

nueva marca había llegado para quedarse, unida al hierro tradicional y

los números de camada. Entre 1968 y 1969 –hace ya cincuenta años-

comenzaron a herrarse las reses bravas con ese guarismo del año ganadero

en el brazuelo derecho (abarca las parideras entre el 1 julio del año

anterior al 30 de junio del año que se marca).

El ‘9’ fue, definitivamente, el primer guarismo que marcó a las reses bravas en los herraderos

para garantizar la edad de las reses lidiadas, puesta en la picota por

ese movimiento pretendidamente regeneracionista que acabaría

condicionando el espectáculo en los lustros venideros, cambiando para

siempre la propia personalidad de la plaza de Las Ventas y enviando al

matadero auténticos tesoros ganaderos de caja chica y presencia terciada

por los que ahora se derraman lágrimas de cocodrilo.

Conviene

ponerse en situación: estaban ganando terreno nuevos sectores de

aficionados integristas, espoleados por una prensa rigurosa que –en

demasiados casos- rozaba la intransigencia y hasta la demagogia.

Hablamos de un puñado de plumillas que lograron un estrellato que en ocasiones eclipsaba al de los propios toreros.

Alguno sigue en activo; la mayoría ya murió. A la vez que el país

entraba en aquella crisis social que precedió a la transición política

de la dictadura a la democracia, se estaba poniendo en entredicho la

integridad de la Fiesta. Había que dar la razón a Ortega de nuevo...

Los abusos existieron, es verdad, pero el famoso guarismo tampoco fue la

panacea universal.

El toreo, como España entera, iba a entrar en un extraño y largo compás de espera –su

propia transición- del que sólo terminaría de salir en 1984 con la

trágica muerte de Paquirri en Pozoblanco que, con su irremediable

certeza, recordó a ciertos sectores que en el toro se muere de verdad.

Cuatro años después: la temporada de 1973

Pasaron

cuatro años. Hubo que esperar hasta la temporada de 1973 –el año de la

trágica muerte del banderillero camero Joaquín Camino- para ver lidiar

los primeros toros marcados con el 9. Aquel año ya había comenzado el

difícil relevo de los ases de la Edad de Platino.

Pasaron

cuatro años. Hubo que esperar hasta la temporada de 1973 –el año de la

trágica muerte del banderillero camero Joaquín Camino- para ver lidiar

los primeros toros marcados con el 9. Aquel año ya había comenzado el

difícil relevo de los ases de la Edad de Platino.

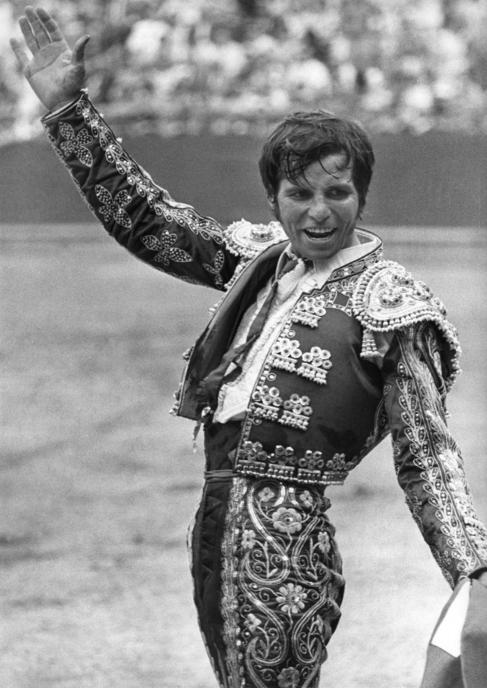

El Niño de la Capea, que sumó 84 contratos, encabezó el escalafón en aquella temporada.

Palomo Linares, Paquirri, Dámaso González o José María Manzanares

alternaban ya con los viejos emperadores. Luis Miguel Dominguín había

vuelto a los ruedos en 1971 y cumpliría en el 73 su última campaña como

torero en activo. Pero Camino, El Viti o Diego Puerta aún no habían

dictado sus últimas lecciones.

Se trataba, en definitiva, de una extensa primera fila a la que seguía una abultada clase media.

Podemos poner como muestra la feria de Sevilla de 1973 en la, en medio

de una nutrida tropa, descollaban los nombres de Rafael de Paula, Manolo

Cortés, José Antonio Campuzano, Camino, Palomo Linares, Paquirri, El

Viti...

Se trataba, en definitiva, de una extensa primera fila a la que seguía una abultada clase media.

Podemos poner como muestra la feria de Sevilla de 1973 en la, en medio

de una nutrida tropa, descollaban los nombres de Rafael de Paula, Manolo

Cortés, José Antonio Campuzano, Camino, Palomo Linares, Paquirri, El

Viti...

Los triunfadores del ciclo abrileño fueron Parada y los

compadres Puerta y Camino que volverían a actuar juntos el 12 de octubre

en un mano a mano que sirvió para despedir del toreo al menudo diestro

del Cerro del Águila.

Nada era casual. Había comenzado una difícil

transición..

.https://elcorreoweb.es/c

.https://elcorreoweb.es/c

No hay comentarios:

Publicar un comentario